|

|

|

|

|

|

Titel | Untertitel |

|

|

Auftakt zu der Veranstaltungsreihe der Altstadtfreunde | Hersbrucks alte Zünfte |

|

|

Nach 16 Jahren gab Heinz Bauer den Vorsitz ab | Amtsübergabe bei Altstadtfreunden |

|

|

Altstadtfreunde fanden Spuren früherer Landwirtschaft | Wo lebten die Bauern? |

|

|

Vereine und Verbände unterwegs | Fahrt an die Saale |

|

|

Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks:

Besuch bei Büttner Hans Dornauer |

Ohne "Binner" kam kein Brauer aus |

|

|

Zwei Filme über Hersbruck | Stadt im Wandel |

|

1. August |

Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks:

Besuch bei der Bürgerbräu am Lohweg |

Wie entsteht das Hersbrucker Bier? |

|

|

Hersbrucker Altstadtfreunde besuchten Schlosserei Bock | Handarbeit am Amboss |

|

|

Hersbrucker Altstadtfreunde besuchten Flaschnerei Riedl | Heiße Zeit im Winter |

|

6./7. November |

Hersbrucker Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks:

Besuch beim Töpfer |

Im Bialek-Haus hat Ton Tradition |

|

|

Altstadtfreunde besuchten die HZ | |

|

|

Klaus Wiedemann vom Wirtschaftsforum referierte bei den Altstadtfreunden über die Entwicklung im Handel | "Der Mittelstand ist auf der Strecke geblieben" |

Home

Nach 16 Jahren gab Heinz Bauer den Vorsitz ab, sein Nachfolger wurde Christian Breu Amtsübergabe bei Altstadtfreunden Bauer nun im Beirat — Rückschau auf die Geschichte des Vereins, der aus Bürgerinitiative hervorging HERSBRUCK — Wechsel an der Spitze der Hersbrucker Altstadtfreunde: Heinz Bauer, der den Verein seit seiner Gründung 1982 geführt hat, trat ins hintere Glied zurück. Der Lehrer gehört dem Vereinsvorstand künftig als Beirat an. Neuer Vorsitzender ist der Zimmerermeister Christian Breu. In der Jahreshauptversammlung hielt Heinz Bauer eine Rückschau auf die letzten 16 Jahre. Er erinnerte an die Entstehung des Vereins im Oktober 1982, als es um die Rettung des Fachwerkhauses Kirchgasse 11 ging. „Die turbulenten Tage waren damals mit viel Arbeit ausgefüllt. Sie fanden ihren Höhepunkt in der Überreichung von über 1200 Unterschriften an Bürgermeister Hans Endres vor der entscheidenden Stadtratssitzung.“ Kampf um Erhalt des Schulhauses Die Bürgerinitiative war keine Eintagsfliege. Aus ihr entstand ein Verein. Er kümmerte sich weiter um das Hirtenhaus von Großviehberg, den Ausbau der Grabenstraße und die Umgestaltung des Scharfen Ecks. Engagiert kämpften die Altstadtfreunde um die Erhaltung des alten Schulhauses am Schloßplatz. Isolde Eschmann erarbeitete damals die Geschichte dieses interessanten Gebäudes, die der Verein als erste Publikation herausbrachte, womit er die Diskussion anregte. Viele Kontakte ins Umland wurden hergestellt. Durch Ausstellungen, Jahresgaben, Kalender und Diavorträge wurden bei der Bevölkerung das Interesse und die Liebe zu alten Gebäuden geweckt oder gestärkt. Nicht immer hatten die Bemühungen, historisch wertvolle Häuser zu erhalten, Erfolg. Bauer: „Leider waren mehrere Verluste von schönen alten Gebäuden zu beklagen, obwohl man sich mit den Besitzern auseinandergesetzt und ihnen die Bedeutung eines alten Gebäudes dargelegt hatte.“ Ein besonderes Signal setzten die Altstadtfreunde, als sie „nicht nur schön redeten“, sondern ihre Vorstellungen bei der Restaurierung des Schwalbenturms, auch Gänsturm genannt, mit Hilfe der Stadt verwirklichten. Grund zur Freude ist auch die stetig wachsende Mitgliederzahl. Einstimmige Wahl Einstimmig wählte die Versammlung Christian Breu

zum ersten und Richard Munter zum zweiten Vorsitzenden. Schriftführer

wurde Helmut Süß und Schatzmeister wieder Phil Sydenham.

In den Beirat des Vereins wurden Heinz Bauer, Hermann Schmidt, Immer wieder griff Bauer zur Feder. Als ein gotisches Haus am Unteren Markt abgebrochen werden sollte, schrieb er in der Zeitung: Zu viele alte Häuser hat Hersbruck in den letzten drei Jahrzehnten schon verloren! Verzichten aber kann unser Hersbruck auf kein einziges altes Haus mehr, wenn es nicht Gefahr laufen will, sein Gesicht, seine Identität zu verlieren.“ Süß erinnerte an die vielen schönen Stunden, etwa bei Fahrten und Ausstellungen, bei Fachvorträgen und den Gesprächen im ‘Turm. "Unvergeßlich wird allen das kämpferische Auftreten, die Durchführung der Altstadtspaziergänge und die Herausgabe der schönen Jahresgaben sein“, meinte er. Als Zeichen des Dankes bekam Heinz Bauer eine gerahmte Bleistiftzeichnung von Horst Klingel mit der Ansicht des Fachwerkhauses Kirchgasse 11, seine Frau einen Blumenstock. Bauer schenkte dem Verein eine Mappe mit zwölf von ihm gefertigten lavierten Zeichnungen, die mit einem Index gedruckt sind und zugunsten des Vereins verkauft werden können. Es sind Abbildungen von interessanten Gebäuden, die in unserem Jahrhundert in Hersbruck abgebrochen wurden. Ausklang mit Film Der Abend klang aus mit der Vorführung eines Films

von Hermann Schmidt. Es ist der erste Teil eines mehrteiligen Werkes über

Brauchtum im Hersbrucker Land. Sternsinger eröffnen den Reigen, der

mit Darbietungen zum 6. Januar vor und im Hirtenmuseum weitergeht. Dann

folgen Ausschnitte vom Happiger Faschingszug und seinem Vorläufer,

dem Hersbrucker Schifasching, der hier Ende der 50er Jahre durchgeführt

wurde und Tausende von Zuschauern in die Stadt oder auf den Michelsberg

brachte. Der Film endet mit Aufzeichnungen vom Singen auf dem Michelsberg,

das seit über 150 Jahren am Ostermorgen stattfindet.

|

Altstadtfreunde fanden Spuren früherer Landwirtschaft Wo lebten die Bauern? Nach dem Krieg gab es in Hersbruck noch 60 bäuerliche Betriebe HERSBRUCK - Im Rahmen ihres Jahresthemas luden die Altstadtfreunde zu einem Spaziergang durch Hersbruck ein, bei dem der gelernte Landwirt Richard Munker auf die Reste von landwirtschaftlichen Bauten hinwies. Viele Teilnehmer waren überrascht, als sie erfuhren, wie viele Bauern und Ackerbürger noch nach 1945 allein in der Altstadt von Hersbruck tätig waren. Während der Autoverkehr den Gänsturm umbrauste, erklärte der 2. Vorsitzende des Vereins, daß es nach 1945 noch 60 Bauern beziehungsweise bäuerliche Betriebe in Hersbruck, ohne Ellenbach, gab. Allein im Stadtgebiet hatten noch 18 Betriebe Kühe und Schweine und betrieben Ackerbau. Dazu kam noch der Aussiedlerhof in der Hopfau, der halb zu Hersbruck und halb zu Henfenfeld gehörte. Dieser Hof wurde damals mit zwei Pferden bewirtschaftet, und im Stall standen 15 Kühe. Im Gebiet der Altstadt standen 63 Kühe, dazu zwei Ochsen bei Neunsinger in der Pragerstraße, zwei Zuchtstiere hielt der Stadthirte Hans Schmitt, und 14 Pferde wurden benötigt, um die Felder und Wiesen bearbeiten zu können. Einige Pferde hielten damals auch Fuhrunternehmer, wie Pemsel vor dem Spitaltor und Spediteur Bock in der Kirchgasse. Lastkraftwagen waren zwar schon vorhanden, doch häufig wurden noch Pferde eingesetzt, zum Beispiel, um den Inhalt der Misten und Trockenaborte auf die Acker oder in die Gärten zu transportieren oder Brennholz aus dem Wald herbeizufahren. Zwei Pferdehändler in der Altstadt Daneben gab es noch zwei Pferdehändler, die manchmal über 15 Pferde hier stehen hatten. Im ganzen Stadtgebiet gab es damals 192 Kühe. In der Nachkriegszeit waren die landwirtschaftlichen Produkte gefragt, und sie brachten noch gutes Geld ein. So wurde viel Milch an die Bürger über die Straße verkauft, ebenso Holz und Obst. Die meisten Ackerbürger lebten aber nicht von der Landwirtschaft sondern betrieben diese neben ihrer Berufstätigkeit. So hatte Schreinermeister Ziegler in der Braugasse zwei Kühe im Stall, die er durch den Hausgang führen mußten .wenn er sie anspannen wollte. Auch der Wagnermeister Heckel vor dem Spitaltor hatte noch Kühe und betrieb neben der Wagnerei seine Landwirtschaft. Wenn die Heuernte Im Juni bevorstand und schönes Wetter war, blieb eben manches in der Werkstatt liegen, und es wurde erst das Heu eingefahren. Viele verdienten "Zubrot" Bauern, die keinen Nebenberuf hatten, halfen häufig bei verschiedenen Firmen aus, um sich ein Zubrot zu verdienen, da die Höfe ja nicht so groß waren. Einige "schmusten" bei Gelegenheit, das heißt, sie betätigten sich als Viehhändler. Andere halfen bei Bauarbeiten, beim Kohlenausladen, beim Eisen am Eisweiher, bei Waldarbeiten oder beim Ausputzen der langen Entwässerungsgräben in den Pegnitzwiesen zwischen Hohenstadt und Henfenfeld. Was heute ein Nachteil für einen Landwirt ist, war für die damaligen ein Vorteil: ihre Vielseitigkeit. Sie bauten nicht nur Getreide, Rüben und Kartoffeln an, sondern hatten auch Grasland zu bewirtschaften (Heu- und "Grummeternte), hatten Kühe, Schweine, Hühner, Gänse und andere Tiere zu versorgen und betrieben auch noch Spezialkulturen, wie Hopfenanbau, Spargelbau und vor allem Obstbau. Daneben hatten alle noch Waldungen, in denen sie besonders im Winter tätig waren. Rinderodel ließ Kirschen wachsen Richard Munker schilderte Anbau und Vermarktung von Kirschen

am Beispiel seiner Familie. Sein Großvater hatte einen großen

Kirschengarten unterhalb der Erzgrube angelegt. Auf dem eisenhaltigen Sandboden

gediehen die Kirschen besonders gut, wenn man sie mit Rinderodel düngte.

Obwohl zahlreiche große Kirschbäume im Garten standen, pachtete

er noch weitere Bäume dazu. In einem Jahr erntete er so 150 Zentner

Kirschen.

Am Abend holte er mit dem Kuhfuhrwerk von der Michelmühle die großen Kirschenkörbe an der Großviehbergstraße ab und fuhr die 70 Kilo schweren Weidenkörbe zum linken Bahnhof, wo sie verladen und nach Sulzbach und Amberg transportiert wurden. Ein Teil der Kirschen wurde auch schon ab Garten oder vom Haus weg verkauft. Dazu mußten die Kühe gemolken und die Milch verkauft werden, so daß man bis in die Nacht hinein beschäftigt war. Zuvor hatte sein Großvater ein kleines Bauernanwesen auf der Erzgrube, und daneben arbeitete er bei der Firma Schindel. Eindrucksvoll schilderte Munker, wie sehr sich damals die Menschen geplagt, ja geschunden haben. So hat der Großvater vor dem 1. Weltkrieg früh bei Sonnenaufgang Gras gemäht, dann die erste Milch zum Krankenhaus getragen - täglich neun Liter - und um 6 Uhr war er im Betonwerk Scheindel. Dort hat er zwölf Stunden, bis 18 Uhr gearbeitet. Dann ging er zum Ziegler Strobel und arbeitete dort weiter bis 22 Uhr Erst danach ging er nach Hause in die Erzgrube, um wenigstens einige Stunden zu schlafen. Um die Ernte einzufahren, mußte man die Kühe vorspannen. Diese Tiere verletzten häufig ihre Hufe auf den steinigen Straßen oder konnten bei Eisglätte die Odelwagen nicht auf den Berg ziehen. So wurden sie manchmal wie Pferde mit Hufeisen beschlagen. Vielfach hatte man vier Kühe, die man abwechselnd vorspannte, um die Hufe zu schonen. Die Kühe waren damals selten krank, einen Tierarzt kannte man kaum, höchstens beim "Ausschütten" (Geburt) kam der Hirte. Die Tiere hatten auch viel Bewegung, da sie ja im Sommer über auf die Weide getrieben wurden, sie fraßen nur Gras und wenig Kraftfutter So lag die Milchleistung einer Kuh damals auch nicht bei 10000 Litern wie heute, sondern nur bei zwei- bis dreitausend Litern jährlich. Schafe am Mauerweg Der Rundgang führte weiter durch den Mauerweg. Dort warteten im Hinterhof von Gemüse-Zagel oft zahlreiche Stichschafe, die ein Metzger hielt. Heute ist dort der Wirtsgarten des Restaurants "Zum blauen Haus". Gastwirt Gollwitzer vom Schwarzen Kreuz hatte direkt an der Stadtmauer einen Stall, In dem er zwei Trakehner hielt. In der Turngasse hielt die Gruppe vor dem schön renovierten Haus, in dem einst der Brandmetzger Geng wohnte, der zu Hausschlachtungen geholt wurde. Bei ihm war während des Krieges die Milchsammelstelle. Während die Kühe in einem kleinen Stall im Hof untergebracht waren, wurde das Futter in einer Scheune im ehemaligen Spitalhof aufbewahrt. Auch Pöllinger, der im ehemaligen Spitalbad wohnte, hatte noch lange eine Landwirtschaft. "Bespringen" beim Stadthirten Der Stadthirte in der Hirtengasse hielt zwei Stiere. Hier war die Rinderzuchtstation, und hierher wurden die Kühe gebracht Die Bauern mußten ihr Scherflein Bullenhaltung beitragen, konnten dann aber ihre Kühe zum Bespringen bringen. Auch vor dem Wassertor waren mehrere Bauern, wie Essig-Deierlein, Ruhsam, Bürner (ehem. Hirte) und Scharrer. Auf den Hersbrucker Mühlen standen damals mehrere Zugpferde, und in der Schulgasse hatten Metzger Heckel und die Landwirte Ziegler und Brunner noch lange Vieh im Stall stehen. Eine große Landwirtschaft hatte auch der Wirt vom Pfälzer Hof in der Martin-Luther-Straße. Munker erinnerte auch an die Viehmärkte, die früher in der Stadt abgehalten wurden, wie Pferdemarkt in der "Wassergasse" und "Suggelesmarkt" (Säumarkt) auf dem oberen Markt |

Nach dem Mittagessen ging es vorbei am Schlachtfeld von Roßbach, wo Friedrich der Große 1757 mit 24 000 Mann die Franzosen und die Reichsexekutionsarmee mit 62 000 Mann entscheidend schlug. Links der Straße zog sich die Braunkohlegrube bis Mücheln, rechts glitzerten die silbrig glänzenden Leitungen der Chemieriesen von Leuna. Merseburg ist eine uralte Stadt, bereits 850 erwähnt und 955 als Bischofssitz ausgewählt. Beeindruckend ist das Ensemble von Dom und Schloß hoch über dem Tal der Saale. Der einst romanische Dom mit seinen vier Türmen wurde 1510 zu. einer spätgotischen Hallenkirche umgebaut. Über eine Stunde dauerte die kurzweilige Führung. Vorbei an den Resten des ehemaligen Lettners mit gefaßten Sandsteinfiguren ging es zum bedeutendsten Kunstwerk des Dorns, zum Grabmal Rudolfs von Schwaben, des Gegen-königs von Heinrich IV., der 1080 bei einer Schlacht an der Saale die rechte Hand, die Schwurhand, verlor. Dieses Kunstwerk Ist die älteste bronzene Grabplatte Deutschlands mit einer figürlichen Darstellung. Vorbei an den Zollingerbauten ging es dann ins nahe Halle, wo am zeitigen Abend das Hotel aufgesucht wurde. Abendessen, Stadtbummel oder Theaterbesuch erfolgten je nach Lust und Laune. Am Sonntagvormittag nahm ein Teil der Gruppe am Gottesdienst in der Marktkirche teil. Anschließend wurde das Händel-Haus besichtigt. Ein Rundgang führte zum Dorn, zum Geiseltalmuseum mit seinen kolossalen Versteinerungen und zur Moritzburg. Am Nachmittag ging es dann vom Marktplatz mit dem beeindruckenden 85 Meter hohen "roten" Turm dem einzigen frei stehenden Stadtturm auf einem Marktplatz, um 1480 errichtet, (der aber schwarz ist), zur Riesenhaus großen Eindruck hinterließ. Höhepunkt der Besichtigung war der Besuch der Franckeschen Stiftungen. Die Bibliothek, die noch im Urzustand erhalten ist, beeindruckte ebenso wie die große Bibelsammlung und die Kunst- und Naturaliensammlung mit ihren überseeischen Prachtstücken. Den krönenden Abschluß bot ein Blick von der Altane des Gebäudes über die ganze Altstadt bei strahlendem Sonnenschein. Die Fahrt endete mit einer Rundfahrt durch Halle-Neustadt das Muster sozialistischen Bauens und Wohnens. |

Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks: Besuch bei Büttner Hans Dornauer Ohne "Binner" kam kein Brauer aus Der 79jährige führte die Besucher durch seine alte Werkstatt und erklärte ihnen die Faß-Herstellung HERSBRUCK - Hans Dornauer hatte nicht nein gesagt,

als die Hersbrucker Altstadtfreunde anfragten, ob er einiges aus seiner

langjährigen Tätigkeit als Büttner in Hersbruck erzählen

wolle. In seiner Werkstatt, die immer noch gut bestückt ist, erläuterte

der 79jährige die Herstellung von Fässern, Schäffern und

Bottichen.

Hans Dornauer trat 1934 in den Betrieb des Büttnermeisters Vogel ein und lernte das Handwerk von der Pike auf. Das bedeutete im Winter das Fällen der Eichenstämme und Zurechtsägen der Bretter um später aud dem abgelagerten Holz Faßdaubeln herstellen zu können. Diese schmalen dicken Bretter mußten je nach Größe des Fasses zugeschnitten, mit Schnitzmesser und Hobel zugerichtet und dann in Wasser gekocht werden, damit sie mit der Biegemaschine in die richtige Form gebracht werden konnten. Dann wurden die schmalen, gebogenen Brettchen in einem

Eisenreifen zu einem Faß zusammengestellt. Wenn es paßte, wurde

innen mit dem "Gargelhobel" eine Nut eingehobelt, in die später der

runde Deckel bzw. Faßboden eingedrückt wurde. Damit der Boden

dicht blieb, wurden zwischen die Bretter, die mit Dübeln zusammengesetzt

wurden, Schilfstreifen eingesetzt. Der Druck tat dann das übrige.

Eine schwere Arbeit war das Herstellen der vier Eisenreifen, die das Faß

zusammenhalten. Mit der Stanz wurden die Flacheisen abgeschnitten, dann

wurden in jedes vier Löcher gestanzt. Anschließend kam das Metallband

in die Reifenbiegemaschine, die das Eisen in die richtige konische Form

brachte. Hier mußten oft zwei Mann drehen. Wenn bei einer Partie

100 Fässer hergestellt wurden, brauchte man dazu 400 Eisenreifen.

Dornauer: " Dafür mußte man lange drehen." Zum Schluß wurde das Faß zusammengebaut. Die Böden wurden von der Mitte aus hochgedrückt und die Bänder mit zwei Hämmern aufgeschlagen. Die gängigen Größen faßten 15 oder 30 Liter Bier. Heißes Pech als Dichtung Die fertigen Fässer mußten ausgepicht werden, denn das Bier sollte nicht mit dem Holz in Berührung kommen. Dazu wurden die Fässer im Freien "aufgeschürt". Das Pech kam hinein und wurde angezündet. Durch die Wärme schmolz es, und das dünnflüssige Pech konnte auf den Innenraum des Fasses verteilt werden. Dazu wurden die Fässer hin- und hergerollt. Dabei erscholl der Ruf der Büttnergesellen "auf euch - zu euch!". Da das Pech nicht ewig hielt, mußten auch die alten Fässer immer wieder neu ausgepicht werden. Diese Arbeiten versahen die Büttner vor Ort in der Brauerei. Die Fässer wurden nicht nur für Hersbrucker

Bier hergestellt; einmal wurde eine ganze Partie für die Schwarzbierbrauerei

Köstritz an der Elster hergestellt und mit der Bahn verschickt. Natürlich

mußten auch Fässer repariert werden - vor allem wenn die Brauer

die vollen Bierfässer vom Wagen herunterwarfen und nicht den Strohsack

trafen. Dann brachen häufig die "Köpfe" ab, das sind die über

den Deckel ragenden Stücke einer Faßdaube. .Sie mußten

ausgewechselt werden. Alle drei Jahre mussten die Fässer ins Eichamt

gebracht werden. Dort wurde dann die Größe genau festgestellt

und die Literzahl mit einem Brandstempel aufgebrannt.

Für Lehrlinge gab es damals nicht nur in der Werkstatt Arbeit, erzählte Dornauer. Jeder Handwerker hatte auch seinen "Feldbau", seine Landwirtschaft. Dann mußten beispielsweise Kartoffeln gesteckt, Hopfen gezupft oder Schweine gefüttert werden. Das hatte auch seine schönen Seiten: Wenn das Schwein geschlachtet wurde, konnte bei der "Knockn" jeder kräftig zulangen. Bis 1957 arbeitete Hans Dornauer mit Gesellen und Lehrbuben in seiner Werkstatt in der Braugasse, direkt hinter dem ehemaligen städtischen Brauhaus. Dann ging die Fertigung von Holzfässern immer mehr zurück. Aluminiumfässer und Tanks kamen mehr und mehr in Verwendung. Dornauer arbeitete zuletzt nur noch allein in der Werkstatt und übernahm zusätzlich den Mietautobetrieb der Firma Küchle. So kam der taxifahrende Büttnermeister noch viel herum. Die interessierte Gruppe stellte viele Fragen, und Hans

Dornauer beantwortete sie gerne. Er zeigte auch die alten Spundbohrer,

mit denen die Spundlöcher in die Fässer gebohrt wurden, und erklärte,

daß Büttner (in Hersbruck "Binner" gesprochen) das gleiche sei

wie andernorts der Böttcher, Küfner oder Schäffler.

Helmut Süß

Fotos: N. König

|

Zwei Filme über Hersbruck Stadt im Wandel Altstadtfreunde genossen Vorführung bei Büttner Dornauer HERSBRUCK (hs) - Bei ihrem Besuch beim ehemaligen Büttnermeister Haus Dornauer konnten die Altstadtfreunde zwei alte Hersbruck-Filme sehen, die im Abstand von gut zwei Jahrzehnten gedreht worden waren. Ein Schwarz-Weiß-Film von 1962 zeigte das Leben in der Stadt, als die Landwirtschaft hier noch eine beachtliche Rolle spielte. Kühe waren noch hier, der ehemalige Stadthirte Bürner wurde befragt, Wäsche an der Waschpegnitz gefleiht, Suggala (Ferkel) am Oberen Markt gehandelt und Zäune in der Prager Straße geflochten. Ausführlich wurde der Büttnermeister Geiger in seiner Werkstatt bei der Arbeit gezeigt. Ein Besuch in der Stadtkirche (mit dem alten Barockaltar), in der Spitalkirche und bei den Turmbläsern rundete den Film ab. Anschließend wurde gezeigt, was sich in 22 Jahren verändert hatte. Der Farbfilm von 1984 zeigte die Autos, die nun statt der Kühe in die Stadt eingezogen waren. Der Regisseur suchte die Stationen des alten Films auf und befragte die damaligen Mitwirkenden bzw. ihre Kinder. So ergab sich ein großartiger Vergleich. Hersbruck hatte sich total verändert, sogar die Stadtkirche. Dort war inzwischen der neue Altar, der Kirchenväteraltar eingezogen. Nur die Turmbläser versahen weiterhin ihren Dienst, indem sie am Samstagabend und am Sonntagmorgen die Bewohner der Stadt mit Liedern und Chorälen begrüßten. |

Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks: Besuch bei der Bürgerbräu am Lohweg Wie entsteht das Hersbrucker Bier? Die Braustätte hat sich im Laufe der Jahrzehnt. stark gewandelt - Hochmoderne Technik im Einsatz HERSBRUCK - Woher kommt da süffige Hersbrucker Bier und wie wir es gemacht? Dieser Frage gingen di Altstadtfreunde nach. Sie besuchte im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe "Arbeiten in einer alten Stadt" die Bürgerbräu am Lohweg. Die Enkelin der Gründerfamilie Deinlein, Ursula Weid, erläuterte die Geschichte der Brauerei, die aus Meinen Anfängen im 19. Jahrhundert entstanden ist. Damals gab es in Hersbruck zahlreiche Kommunbrauer. Auf

über 100 Häusern ruhte das Braurecht, etwa 3. Brauer übten

es um 1830 noch aus. Da war es schwer, Bier in Hersbruck zu vertreiben.

Doch nach der Mitte de vorigen Jahrhunderts begann die Errichtung einer

großen Brauerei in Rückgebäude des Geburtshauses von Johannes

Scharrer um Unteren Markt Bis 1972 stand daneben der Burgerbräu-Stadel,

der noch in der Nachkriegszeit nachts zugesperrt wurde, so daß man

vom Unteren Markt nicht in den Lohweg gehen konnte.

Die Brauerei befand sich einst im Hof des stattlichen Fachwerkhauses Unterer Markt 18, das Konrad Deinlein 1849 erworben hatte. Schmidtmeyer und Kaufmann betrieben sie später weiter nachdem Deinlein durch große finanzielle Verluste, hervorgerufen durch den Untergang zweier Überseeschiffe, die Braustätte verkaufen mußte. Doch er ließ sich nicht entmutigen und fing immer wieder an. Sein Sohn gründete später zusammen mit den Herren Wild und Raum die Bürgerbräu, der noch sechs weitere Kommunbrauer angehörten. Nach dem 1. Weltkrieg gründete Deinlein in Nürnberg ein Bierdepot für Hersbrucker Bier und setzte über 5000 Hektoliter Bier ab. Bedingt durch die zahlreichen Kellerfeste wurden in Hersbruck. Bei damals über 16 000 hl Bier im Jahr as produziert, wozu 16 Arbeiter erforderlich waren. 1929 wurde Deinlein Geschäftsführer der Bürgerbräu in Hersbruck, die 1937 in eine. Kommanditgesellschaft umgewandelt wurde. Erst 1951 wurde es Deinlein Besitzer der Bürgerbräu in Nach seinem Tod 1956 wurde seine Tochter Lotte Götz Prokuristin. Heute wird die Brauerei von deren Nichte Ursula Weid und ihrem Mann Hermann geführt. Braumeister ist seit 1969 Hans Zink, der aus Straubing stammt. Im Gebäude der Bürgerbräu stehen noch der alte kupferne Braukessel und zahlreiche andere Geräte, mit denen man einst Bier gebraut hat. Doch sie werden nicht mehr gebraucht, seit die neue computergesteuerte Anlage 1998 installiert wurde. Mehr als eine Million Mark hat diese Anlage gekostet. Sie ist in der Lage, 16000 Liter Bier täglich zu produzieren, wozu nur ein Mann benötigt wird. Die Bürgerbräu Hersbruck um 1900: Große Backsteinbauten bestimmen das Bild der Brauerei, die sich Teilweise auf dem Gelände an der Rudolf-Wetzer-Straße befand, wo nun die Anlage für betreutes Wohnen steht. In der Würzpfanne wird das geschrotete Malz mit Wasser gekocht. Dadurch fällt das Eiweiß aus. Automatisch wird nun der Hopfen beigegeben, der wegen seines Bitterstoffes wichtig ist. Er sorgt dafür, daß das Bier gut schmeckt und haltbar bleibt. In großen Gärtanks muß das Bier vergären, das dauert sieben bis acht Tage. Dabei wird der Malzzucker in Alkohol verwandelt. Für einen Hektoliter Bier braucht man einen Liter Hefe. Im Lagerkeller findet die Nachgärung statt, bei der die Kohlensäure im Bier gebunden wird. Einige Wochen bleibt das Bier im Lagerkeller in den Tanks. Dann wird es gefiltert und abgefüllt. Die Flaschenfüllanlage schafft 50 000 Flaschen pro Tag. Nach der interessanten Führung durch Braumeister Hans Zink lud Ursula Weid die Altstadtfreunde in den Garten der Brauerei ein. Dort konnte sich jeder von der Qualität des Hersbrucker Lagerbiers überzeugen. Bis zum Einbruch der Dunkelheit saß man gemütlich beisammen, ließ sich Bratwürste schmecken und vernahm viele Geschichten über das Bier und seine Wirkungen. HELMUT SÜSS

|

Das ist das Reich des jungen Schlossermeisters Georg Bock, dessen Vater 1960 hier seine Werkstatt gegründet hat. Der Junior hat sie 1986 übernommenen und arbeitet hier mit zwei Gesellen und einem Lehrling. Er ist stolz auf das, was er geschaffen hat. Sein Meisterstück war ein schön verziertes eisernes Gartentor. Die Eisenbänder wurden warm gelocht und vernietet. Und auch heute noch wird nicht nach den allermodernsten Prinzipien gearbeitet, denn die Maschine fertigt nicht alles perfekt, so dass es nicht mehr nach Handarbeit aussieht. So etwas liegt dem Meister nicht. Er möchte individuelle Stücke fertigen, die noch den Hammerschlag erkennen lassen. So ließ er die Kohle auf der Esse glühen und hielt eine Eisenstange mit der Zange hinein, bis sie gelbrot glühte. Und dann zeigte er der staunenden Gruppe, dass das Sprichwort stimmt: "Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist." Er legte es auf den Amboss, drehte und wendete es mit der Zange und dazwischen schlug er kräftig auf den glühenden Stab, so dass die Funken flogen. 1200 bis 800 Grad muss das Eisen heiß sein, kühlt es dann aber unter 700 Grad ab, wird das Schmieden schwerer und das Eisen wird wieder in die glühenden Kohlen gehalten. Besonders interessant war für die Altstadtfreunde, was Georg Bock zur Zeit anfertigt: das Ziergitter für den Hirschbrunnen. Er zeigte ein altes Foto, das um die Jahrhundertwende entstand und das solch ein schmuckes Gitter zeigt. Vielleicht wurde es im 1. Weltkrieg abmontiert, jedenfalls ist es nicht mehr da. Das neue Gitter soll dem alten ähnlich sehen. Damit solche Kunstschmiedearbeiten nicht so schnell verrosten, werden sie heute nach der Fertigstellung versinkt und dann gestrichen. Die Werkstatt hat neben dem Amboss und der Esse einen großen Eisentisch zum Zusammenrichten der Werkstücke und beim Fenster eine lange Werkbank mit Schraubstöcken. Neben der Feuerstelle hingen über dreißig verschiedene Schmiedezangen und ebenso viele Hämmer der unterschiedlichsten Formen. Immer wieder wurde gefragt, erklärt und vorgeführt, bis den Besuchern der Bratwurstgeruch durch die Nase zog.Dann erst ließen sie den Meister zum Duschen. Alle ließen sich auf den Bierbänken nieder und bei einem kühlen Trunk und saftigen Bratwürsten klang der interessante Abend im Stadtgraben aus. HELMUT SÜSS

|

Man betritt das Haus durch ein altes Tor mit der Inschrift im Sandstein: "Georg Albrecht Arnold 1749". Die Schabeisen zeigen, dass es einst ein Weißgerber war, der dieses Tor einbauen ließ. Der lange Flur führt leicht bergab in einen Hof. Werkstatt und Lager werden sichtbar. Herzlich empfängt die Seniorchefin die interessierte Gruppe und erzählt von einst, als Dachrinnen noch mit der Hand gefertigt wurden, und zwar im Winter, wenn die Arbeit auf den Baustellen ruhte und man ruhig vorarbeiten konnte. Flaschner waren die Riedls schon seit Generationen, und Elisabeth Riedl freut sich, dass ihr Sohn das Geschäft weiterführt, wenn auch in erweiterter Form als Flaschner und Installateur. Das Haus war Wohnhaus und Arbeitsstätte zugleich. Unter der großen Scheune, die sich an das Höfchen anschließt, befinden sich drei große gewölbte Kellerräume. Hinten im Stadel ist ein abgetrennter Gewölberaum, der leicht als ehemaliger Stall zu erkennen ist. Häufige Besitzerwechsel Ackerbürger lebten in diesem stattlichen Haus, Schneider, Sattler, Lebküchner und Weißgerber, ehe kurz vor der Jahrhundertwende Johann Riedl seine Flaschnerei eröffnete. Was machte nun ein Flaschner den ganzen Winter über? Man brauchte ihn, um Ofenrohre zu machen oder Röhren für die Kachelöfen und Wasserschiffe für die Küchenherde. Freilich war man früher sparsam, so dass viele Reparaturen getätigt wurden: Milchhäferla gelötet, Gießkannen und Wärmflaschen repariert, Ofenschirme aus Blech gefertigt, aber auch Wasserbutten und Eimer, Schüsseln und Pfannen aus Kupfer und Zinkblech gemacht oder geflickt. Früher wohnten die Gesellen und Lehrlinge im Anwesen, man hatte für sie extra Kammern ausgebaut. Viele kamen aus Orten abseits der Bahnlinie und hätten so nur unter den schwierigsten Bedingungen täglich zur Arbeit kommen können, Vom Frühjahr bis zum Herbst arbeitete man auf den Baustellen als Bauflaschner. Von der Firma Riedl wurden Dächer eingeblecht, die schwer zugänglich sind: der Turm der Stadtkirche, der Spitalkirchturm, der Rathausturm und, der zweite Schlossturm, natürlich auch der Turm der Ostbahnkirche, der Zwiebelturm der Hohenstädter Kirche und vieles andere. Bereits um 1900 hatte man eine Rundungsmaschine erworben, mit der man drei Meter lange Bleche zu Dachrinnen formen konnte. Fallrohre wurden meist gekauft, weil hierzu Spezialfalzmaschinen erforderlich sind. Blechschere und Abkantbank gehören auch heute noch zur Ausrüstung. An die kleine alte Werkstatt schließt sich die neue an. Meisterstück ausgestellt Hier steht das Meisterstück von Gerhard Riedl, ein kunstvoller komplizierter Dachablauf aus Kupferblech. In der alten Werkstatt sieht man noch ein Gesellenstück: eine große Blechkugel mit einem Stern darauf, wie sie früher als Zeichen auf Türmen und Häusern verwendet wurden. Noch manche Frage wurde gestellt und manche Anekdote löste Heiterkeit aus. Vorsitzender Breu bedankte sich bei Familie Riedl herzlich für die interessanten Einblicke. HELMUT SÜSS |

Samstag/Sonntag 6./7. November 1999 Hersbrucker Altstadtfreunde auf den Spuren des Handwerks: Besuch beim Töpfer

Im Bialek-Haus hat Ton Tradition Einst war hier die Hersbrucker Ziegelhütte — Arbeitsgerät hat sich gewandelt — Autor eines Buchs HERSBRUCK - Nur einige Schritte waren es vom Gänsturm am Eisenhütten bis zur Töpferwerkstatt in der Grabenstraße. Der Hof war schon dunkel, doch die Fenster der Werkstatt hell erleuchtet. Hier empfing der Töpfermeister Ewald Bialek die stattliche Gruppe der Hersbrucker Altstadtfreunde.

Das schöne Fachwerkhaus lag im Dunkel. Einst war hier die alte Hersbrucker Ziegelhütte. An dieser Stelle gab es Lehm und hier war es auch ungefährlich, die Objekte zu brennen. Natürlich hatten die Hafner und Töpfer in der Stadt eigene Brennöfen, wie einer noch im Kasernweg bei Hafnermeister Gleich besteht. Und vor allem das Brennen war eine Kunst. Holz musste geschlichtet werden, die Tonobjekte im richtigen Abstand aufgestellt und dann wurde der Ofen, der wie ein großer Backofen aussah, angeschürt und verschlossen. Nur Luftlöcher für den Zug blieben offen.

In der Hersbrucker Ziegelhütte, die schon seit 1412 nachgewiesen ist, wurden vor allem Backsteine und Dachziegeln gebrannt, obwohl damals die meisten Häuser noch mit Stroh gedeckt waren und aus Fachwerk und Kalksteinmauern bestanden. Ziegelsteine waren teuer und mussten gekauft werden. Freilich brannte der Ziegler auch Kalk im Ofen, der ja zum Mauern benötigt wurde. Die Familie Friedrich verlegte schon vor der Jahrhundertwende ihren Betrieb auf die Ostbahn. Hier gab es reichlich guten Ton in der Lehmgrube hinter dem Kuhanger, hier war Platz für einen neuen Ringofen und hier konnten auch die gebrannten Steine leicht abtransportiert werden. 1859 war die Ostbahnlinie von Nürnberg bis Amberg fertiggestellt worden. Dadurch wurde auch der Abtransport von Brennmaterial einfach und günstig. Töpfermeister Bialek bat diese Probleme heute nicht mehr In seiner Werkstatt stehen ein Gasofen und zwei Elektroöfen. Auf dem großen Ofen steht: "Oberingenieur Linn, Hersbruck". Gas und Strom kommen direkt ins Haus. Woher kommt der Ton?

Jetzt Ton statt Brotteig

In einem Holzschuppen im Hof lagern viele Plastiksäcke, in denen sich das Tonpulver befindet. Es stammt aus dem Westerwald. Dieser Ton ist schon durchgearbeitet und enthält keine Fremdstoffe mehr. Gerade Fremdstoffe wie Kalk machen die schönste Arbeit zunichte. Man modelliert und plagt sich, und beim Brennen verhält sich der Fremdstoff anders als der Ton und die schöne Arbeit bekommt Bisse und kann nicht mehr verkauft werden.

In der Scheune befindet sich auch eine alte Brotteigknetmaschine, mit der der Ton mit Wasser gut verrührt werden kann. Meister Bialek verarbeitet mehrere Tonnen Ton jährlich und er muss dem Ton natürlich Schamott beigeben, damit er nicht zu fett ist. Der Ton wird abgemagert und kann dann besser gebrannt werden. Dieser Schamott ist gebrannter Ton, der zu einem feinen Pulver zermahlen ist und er nimmt dem Tonobjekt die Spannung.

Früher musste der Ton geschlagen werden, damit die Luft entweicht. Da-für gibt es jetzt eine Maschine, die die-se Arbeit abnimmt. Freilich ist der Töpfer nicht allein, er hat einen Lehrling, der ihm zur Hand geht. Die geformten Tonteile müssen getrocknet werden, dann kommen sie in den Ofen. Der erste Brand, der Frühbrand, findet bei 970 Grad statt. Dann wird die Ware glasiert und bei 1290 Grad noch einmal gebrannt. Wenn die Glasur nicht zu dick und die Ware gut vorgetrocknet ist, kann man auch gleich glasieren und braucht dann nur einmal brennen. Doch ein zartes Stück kann leicht wieder aufweichen, wenn es in die flüssige Glasur getaucht wird.

Manche Glasuren stellt Bialek selber her. So holt er für ockerfarbige Glasuren feinen Ton vom Hansgörgl. Viele Stücke sind mit einer schönen matten blauen Glasur versehen. Hierzu ist das teuere Kobaltkarbonat erforderlich. Salzglasur, wie sie für Westerwald hergestellt wird, verwendet er nicht, obwohl das Natriumchlorid, das Kochsalz, billig wäre. Doch die Stücke können hier nicht getaucht werden, sondern das Salz wird beim Brennen in den Ofen gegeben und verdampft bei 1200 Grad. Dadurch werden alle Objekte — und auch die Innenseite des Ofens — mit der durchscheinenden grauen Glasur überzogen, weil sich der Salznebel überall festsetzt.

Meister Bialek lernte bei dem Töpfer Kuch in Burgthann und arbeitete dann in Langenzenn. Seit über zehn Jahren ist er nun in Hersbruck selbständig. Anfangs ging besonders der Bau von Kachelöfen sehr gut. Als er einmal in Happurg einen Kachelofen baute, hatte die Bäuerin große Angst, dass es in der Stube nicht richtig warm werden würde. Immer wieder sagte sie: "Dass der mir fei aa wirkle warm wird.“ Er baute eine große Röhre und ein Wasserschiff hinein und es wurde ein herrlicher Ofen. Als er im Winter nachschaute, strahlte die Frau und war glücklich, denn der Ofen heizte prächtig.Natürlich fertigt Bialek Töpfe und Krüge, Kannen und Gefäße, doch die kann er in Einzelfertigung auf der Töpferscheibe niemals so billig herstellen wie eine Fabrik. Daher muss er Marktnischen finden. Diese verändern sich laufend. Sind es in einem Jahr Adventsteller, Leuchter und Kerzenständer, so kommen in anderen Jahren Tiere oder Blumenampeln beim Käufer gut an. Er produziert natürlich auch auf Vorbestellung, doch die meiste Ware muss er nach seinem Gefühl fertigstellen und dann zieht er damit auf die Märkte. Im ganzen Frankenland ist er mit .einer Ware unterwegs, auch in der Oberpfalz und in Oberbayern und manchmal fährt er bis nach Osterreich, uni seine Kunstwerke an den Mann (oder die Frau) zu bringen. Frösche und Drachen sind seine letzte Entwicklung.

In einem Buch, das er zusammen mit seiner Frau Renate herausgebracht hat, zeigt er die verschiedenen Formen, ihre Herstellung und die Verwendung von Keramik im Garten. Das Buch, das reich bebildert und im vergangenen Jahr in einem Augsburger Verlag erschienen ist, heißt "Gartendeko“. Hier kann man lernen, wie man selber attraktiv und vielseitig töpfern kann.

Natürlich deckten sich einige der Besucher mit einem schönen Stück ein, bevor sich Vorsitzender Breu für die interessante Führung bedankte. HELMUT SÜSS

Freitag, 19. November 1999 Altstadtfreunde besuchten die HZ

In ihrer Reihe "Arbeiten in einer alten Stadt" besuchten die Altstadtfreunde die Hersbrucker Zeitung. Mitinhaber Hannsgörg Pfeiffer führte ihnen die technische Revolution vor Augen, die das Druckgewerbe und die Zeitungsherstellung in den 70er und 80er Jahren stärker umgekrempelt haben als die 500 Jahre vorher seit Gutenbergs Erfindung der Buchdruckerkunst. Der Schriftsetzermeister zeigte an einem Beispiel mit dem Winkelhaken den Bleisatz, wie er noch vor 25 Jahren gang und gäbe war. Zwischen dieser Technik und den Computersatz, den der Setzer Bernhard Münch an einem leistungsfähigen "Mac" demonstrierte (siehe Bild), liegen Welten. Foto: E. Pfeiffer

Montag, 27. Dezember 1999 Klaus Wiedemann vom Wirtschaftsforum referierte bei den Altstadtfreunden

über die Entwicklung im Handel"Der Mittelstand ist auf der Strecke geblieben"

Bis nach dem Krieg waren viele Handwerker zu finden - Großbetriebe haben kleinere verdrängt -

Parkgebühr sei Gift für GeschäftsleuteHERSBRUCK — Als letzte Veranstaltung des Jahresthemas der Hersbrucker Altstadtfreundc, "Leben und Arbeiten in einer alten Stadt“, standen Handel und Gewerbe auf der Tagesordnung. Darüber sprach der Vorsitzende des Hersbrucker Wirtschaftsforums, Klaus Wiedemann.

Seine Vorfahren gründeten 1873 ein Schnittwarengeschäft im Anwesen Martin-Luther-Straße 19, in dem sie bis dahin eine Schwarzfärberei unterhalten hatten. Ludwig Paul Lauter war also mit der Zeit gegangen. Die Großfärbereien konnten billiger arbeiten und Weber gab es immer weniger in der Stadt. So stellte er den Betrieb um.

Er färbte nicht mehr die Stoffe anderer Leute, sondern bezog fertige Stoff in Ballen und verkaufte sie. Seit 1590 waren Färber in dem stattlichen Haus tätig. Vermutlich haben sie auch Stoffe am Bleichanger gebleicht, aber vor allem schwarz gefärbt. Die fränkisch Frauentracht bestand ja ausschließlich aus schwarzen Stoffen. Mitten im Dreißigjährigen Krieg übernahm Ott Heinrich Lauter die Schwarzfärberei; seine Familie war von 1644 bis 1873 in der "Wassergasse“ als Schwarzfärber tätig.

Klaus Wledernann erinnerte sich an viele Handwerker in der Stadt, auch an den Ferkelmarkt, der bis in die Nachkriegszeit in der Stadt abgehalten wurde. Damals herrschte reges Leben, und die Werbegemeinschaft des Einzelhandels förderte es nach Kräften. Zu der Zeit, als der erste Verbrauchermarkt, der Kupa-Markt in der Eichelgasse, in den 70er Jahren gegründet wurde, hatte Hersbruck eine überdurchschnittlich hohe Kaufkraft. Doch der zunehmende Indivldual-Auto-Verkehr forderte zum Gegensteuern auf. Besonders an den Samstagvormittagen waren die Straßen verstopft. Etwa ein Drittel der Fahrzeuge fuhr nur durch die Stadt, ein Drittel suchte nach Parkplätzen, und der Rest parkte und kaufte.

Umsatz ging schlagartig zurück

Freilich seien die ergriffenen Maßnahmen Gift für den Handel gewesen, merkte Wiedemann an. Als im November 1992 die Parkgebühr in der Innenstadt auf vier Mark pro Stunde festsetzt und Strafzettel für Falschparker ausgestellt wurden, sei der Umsatz schlagartig zurückgegangen. Das Weihnachtsgeschäft, von dem der Handel großenteils lebt, sei zunichte gemacht worden.

Man hoffte, dass nach der Umgestaltung der Altstadt zu einer Fußgängerzone die Lebensqualität steigen und die Kunden zurückkehren würden. Doch allzu viel hatte sich geändert. Im Landschaftsschutzgebiet bei Hohenstadt war ein Kaufzentrum entstanden. Damit sei dem städtischen Handel das Wasser abgegraben worden. Im Stad-rat dagegen habe man dem Handel höchstens vorgeworfen, dass er keine Einfälle habe. Immerhin stelle er 500 bis 600 Arbeitsplätze, sagte Wiedemann. In einem kleinen Exkurs schilderte er die immer stärkere Konzentration: Der ungeheuere Preiskampf habe nur einige wenige Finnen übrig gelassen, der Mittelstand sei auf der Strecke geblieben.

Immer wieder wurden für die Stadt Gutachten erstellt und Umfragen gemacht. Die hätten aber einen entscheidenden Fehler gehabt: Es seien nicht die Leute gefragt worden, die weggeblieben waren, sondern diejenigen, die in die Stadt gekommen waren. Hier sei häufig die Bedeutung der Parkplätze unterschätzt worden: Ein Großteil der Bevölkerung sei auf ein Privatfahrzeug angewiesen. Hier liege Vorteil der Märkte auf der grünen Wiese. Doch der Handel habe um günstigere Parkplätze gekämpft, und 1998 wurden die Parkgebühren auf eine Mark gesenkt.

Weiterhin sei das Wirtschaftsforum bei der Ausgestaltung und der Programmfolge. sehr aktiv und schmücke die Stadt nicht nur zur Weihnachtszeit seit Jahren, auch wenn man hier den Zuschuss der Stadt nicht vergessen dürfe. Sehr gut sei die Weihnachtsbaum-Aktion angekommen, und ein weiterer Anziehungspunkt sei der Weihnachtsmarkt.

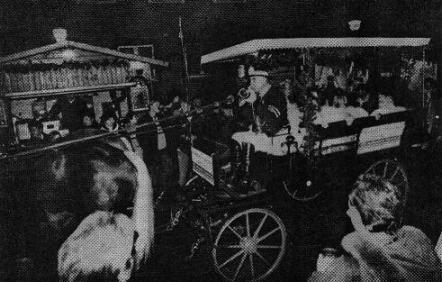

Der Weihnachtsmarkt ist ein Anziehungspunkt in Hersbruck.

Das Wirtschaftsforum als Veranstalter gibt sich jedes Jahr viel Mühe.

Archivfoto: GrzesiekVon den Altstadtfreunden wurde die Arbeit der Arbeitskreise angesprochen, die die Stadt beleben sollen (Handel, Tourismus , Kultur und Stadtentwicklung), aber auch die Frage gestellt, ob die längere Öffnungszeit für den Handel etwas gebracht habe. Wiedemann versteht sie vor allem als Kampf der Großbetriebe gegen die Tankstellen, die immer mehr Artikel im Angebot haben. Doch selbst in den Großbetrieben,die länger auf haben, habe die Zahl der Arbeitsplätze um zirka sechs Prozent abgenommen - in den anderen Betrieben um fünf Prozent.

Direkt angesprochen fühlten sich die Altstadtfreunde bei der Frage, ob die Individualität einer Stadt eine Rolle dei dem Kaufverhalten spielt. Ihr Fazit: Wenn ein Ort dem Menschen gefällt, dann kommt er wieder; bei einer freundlichen Bedienung kommt er gerne wieder. Helmut Süss