HZ 20. Dezember 2022

nicht von den Altstadtfreunden Hersbruck, aber dennoch auf der Homepage, weil dies die Altstadt betrifft!

Stadtentwicklung Hersbruck hat sich im Blick auf die Geschäfte gewandelt. Doch warum?

Stadtentwicklung Hersbruck hat sich im Blick auf die Geschäfte gewandelt. Doch warum?

HERSBRUCK – „Als ich 1975 meine

Lehre begann bei Auto Dannhäuser,

gab es in Hersbruck noch viele Autohändler“, erinnert sich Erwin Müller

aus Thalheim, „als Vertragshändler

ist nur Auto Dannhäuser übriggeblieben“. Und das ist nicht sein einziges

Beispiel für sichtbare städtische Veränderungen.

Der 62-Jährige zählt auf, dass man

in Hersbruck damals jedes Fabrikat

habe kaufen können: „Mercedes

beim Scharrer, Simca bei Dannhäuser, Opel bei Kropf, Ford bei Schweininger - später Lotter -, Honda beim

Zirzawa, BMW beim Wagner, Fiat

beim Lutz, VW Audi bei Wolf, Peugeot bei Amann und Renault beim

Koch.“ Und auch bei den Metzgern

und Bäckern habe es viel mehr Auswahl gegeben.

„Wir waren eine ganze Klasse in

der Berufsschule nur mit Lehrlingen

aus Hersbruck. Damals war es üblich, dass die Stiften für die ganze Belegschaft zum Brotzeitholen gingen.“

Für Müller hieß das: Erst zum Bäcker

Neidinger - jetzt Hollederer -, dann

zum Metzger Müller hinter der SchellTankstelle und schließlich zum

VEGE Pillhofer. Wenn er heute nachrechnet, gab es seinerzeit sieben

Bäcker: Neidinger, Hirnigel in der

Nürnberger Straße, Distler am Spitaltor, Wendler am Unteren Markt,

Erbar (später Trunk) in der Martin Luther-Straße, Angermann in der

Schulgasse und der Buberl.

Müllers Bilanz heute: Bäcker aus

Förrenbach, Thalheim und Pommelsbrunn mit Filialen in Hersbruck.

Das

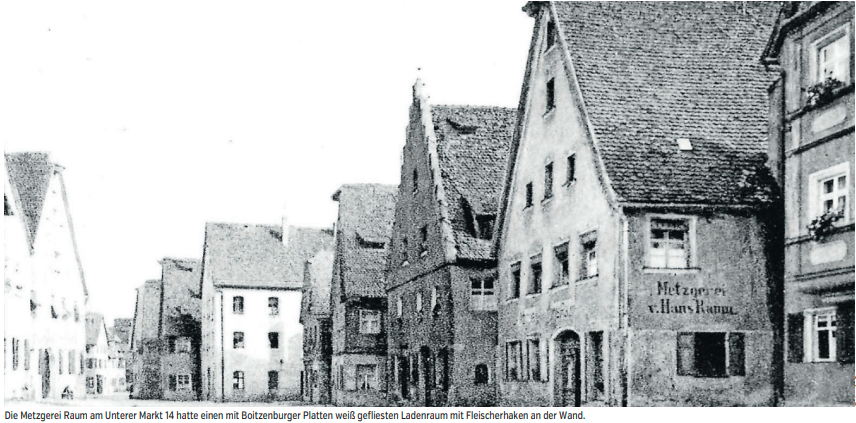

gleiche Bild macht er bei den Metzgern aus: Mit Mertel, Schramm und

Gösswein auf der Ostbahn, Kratzer,

Ehrensberger, Schwab, Schönert,

Müller und Hartmann kommt er auf

neun Läden. Nur Letzterer sei noch

in Betrieb. Doch warum ist das so? „Zu mir

sagte mal ein Metzger, als ich fragte,

warum er aufhört: Nur der Wandel

ist beständig.“ Und damit hat der

Befragte recht, bestätigt Monica

Rüthers in einem Beitrag über Stadtentwicklung für die Bundeszentrale

für politische Bildung: „Städte sind

soziale Organismen, die sich laufend verändern.“ Grund seien „Eingriffe

wechselnder Leitbilder oder Modernisierungsschübe“, hat die Professorin

für Osteuropäische Geschichte an

der Universität Hamburg analysiert.

Dass es in Hersbruck in den

1970ern so viele Geschäfte gab, ordnet sie unter anderem den westdeutschen Wirtschaftswunderjahren zu.

Außerdem wurde Deutschland nach

dem Zweiten Weltkrieg „bewusst

dezentral wiederaufgebaut“. Für die

großen Metropolen bedeutete dies,

dass sich in Bonn die Regierungsbehörden und die Lobby, in Hamburg

und Düsseldorf der Handel, in Köln

und München Versicherungen, in

München Publizistik und Kultur und

in Frankfurt die Finanzen konzentrierten, schreibt Rüthers. Und für

die kleinen Städte, dass alles Lebensnotwendige vor Ort blieb oder gar ausgebaut wurde.

Daneben förderte wohl auch ein

Leitbild der 1950er und 1970er Jahre

den Aufschwung der Hersbrucker

Innenstadt, so Rüthers: die „autogerechte Stadt“. Das änderte sich aber

mit der Ölkrise 1973, weiß die Historikerin. Ein „neues ökologisches

Bewusstsein“ beeinflusste laut

Rüthers die westdeutsche Stadtentwicklungspolitik grundlegend: „Straßenprojekte wurden auf Eis gelegt

und Innenstädte vom Autoverkehr

befreit.“.

Danach setzte sukzessive auch der

Wandel in Hersbruck ein. „Die

Kehrseite der Verkehrsberuhigung

war der Bau von Einkaufscentern an

den liefertechnisch besser erreichbaren Stadträndern“, erklärt Rüthers

das, was Müller in seinen 62 Lebensjahren beobachtet hat. Damit wird

die Veränderung nicht abgeschlossen sein, ist sich die Expertin sicher.

Denn: „Heute erhalten Freizeitangebote und die Qualität öffentlicher

Räume viel Aufmerksamkeit“ - wie

beispielsweise der Obere Markt in

Form der geplanten Neugestaltung.

Öffentliche Plätze, Parks und Freizeitgelände hätten eine Umverteilungsfunktion: „Sie korrigieren soziale

Ungleichheiten. Teilhabe verbessert

die Lebensqualität.“

Andrea Pitsch