HZ vom 23.März 2020 Seite 5

Hersbrucker Altstadtfreunde besichtigen Amberger Ausstellung über Bodenschätzung

Hersbruck/Amberg - Auf Anregung von Dieter Striegler besuchte noch im Februar eine kleine Gruppe von interessierten Hersbrucker Altstadtfreunden

die Ausstellung im Staatsarchiv Amberg, die den doppeldeutigen Titel :"

Grund und Boden -hoch geschätzt " trug. Vorstand Georg Hutzler hatte

mit der Direktorin Frau Dr. Maria Rita Sagstetter einen Termin

vereinbart und die Hersbrucker hatten das Glück, von ihr direkt durch

die kleine Ausstellung mit ihren ca. 60 Exponaten geführt zu werden.

Natürlich wußten bereits die Kelten,

wo sich der Anbau lohnte und unsere Bauern kennen die Bonität ihrer

Böden sehr wohl. Ob es Sand-, Lehm-, Ton- oder Moorböden sind, erkennt

man auch als Laie. Daher hatten bereits die alten Kulturvölker im

Orient Bodenvermessung und Bodenschätzung gekannt. Auch in Deutschland

war im Mittelalter die Einteilung in sogenannte Hufe

(fränkisch Huben) bekannt. Eine Vollhufe diente dem Unterhalt einer damaligen Großfamilie. Diese waren aber unterschiedlich groß, da sie vom Personalstand des Bewirtschafters und von den natürlichen Ertragsvoraussetzungen abhingen. So spielte also eine Bodenschätzung eine wesentliche Rolle, um eine Familie ernähren zu können.

(fränkisch Huben) bekannt. Eine Vollhufe diente dem Unterhalt einer damaligen Großfamilie. Diese waren aber unterschiedlich groß, da sie vom Personalstand des Bewirtschafters und von den natürlichen Ertragsvoraussetzungen abhingen. So spielte also eine Bodenschätzung eine wesentliche Rolle, um eine Familie ernähren zu können.

Doch in den 30iger Jahren des

vergangenen Jahrhunderts wurde die Bodenschätzung auf wissenschaftliche

Grundlage gestellt. Vor allem der Staat war daran interessiert, um eine

gerechte Steuer erheben zu können. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts

war ja in Bayern die Landesvermessung durchgeführt worden, die

als Grundlage für die Grundsteuer diente. Sie war in Katasterkarten und

Meßbüchern niedergelegt. Dem Bodenschätzungsgesetz von 1934 folgte 2008

das Gesetz zur Schätzung des landwirtschaftlichen Kulturbodens. Dort

heißt es in § 1 : Zweck der Bodenschätzung ist es, für die Besteuerung

der landwirtschaftlichen nutzbaren Flächen des Bundesgebiets

einheitliche Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Die Bodenschätzung dient

auch nichtsteuerlichen Zwecken, insbesondere der Agrarordnung, dem

Bodenschutz und Bodeninformationssystem.

Bereits im Reichsbewertungsgesetz von

1925 wurde die Ertragsfähigkeit eines Bodens mit einem Spitzenbetrieb

in der Magdeburger Börde verglichen, der die Wertezahl 100 hatte. Neben

der Bodenbestandsaufnahme wurde auch die Ertragsfähigkeit auf Grund der

natürlichen Ertragsbedingungen wie Bodenbeschaffenheit,

Geländegestaltung, klimatische Verhältnisse und Wasserverhältnisse

festgestellt.

Eine fest vorgegebene

Bewertungsgrundlage ist die geologische Entstehung der Böden. Hier wird

besonders zwischen Verwitterungs-, Diluvial-, Alluvial-und Lößböden

unterschieden. Freilich ist auch die verschiedene Korngröße von

Bedeutung, die von feinstem Ton bis zu Kies reicht. Diese wird durch

Fingerprobe und Sichtprüfung ermittelt. Die Böden werden in sieben

Zustandsstufen eingeteilt. Sie werden auch nach den Merkmalen Bodenart,

Zustandsstufe und Entstehung (Acker) bzw. Boden, Klima und Wasser

(Grünland) in Klassen eingeteilt, für die Wertzahlen festgelegt sind.

Nach der vielen Theorie waren auch

praktische Dinge zu sehen, wie Bodenproben, Messgeräte, und moderne

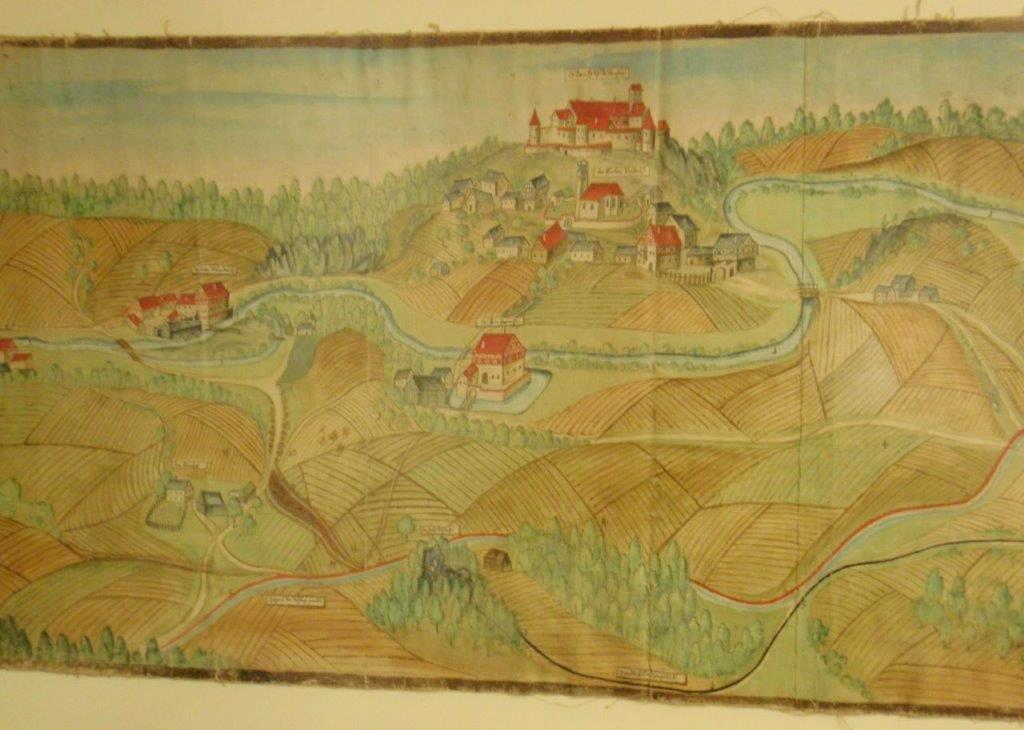

Computereinrichtungen. Besonders interessant waren die ausgestellten

Karten, die häufig bei Akten mit beiliegen. Die meisten waren aus der

Oberpfalz. Eine Karte jedoch aus dem Gebiet der ehemaligen Oberpfalz,

das heute zum Landkreis Nürnberger Land gehört, nämlich eine Karte aus

dem 18. Jahrhundert von Neuhaus an der Pegnitz. Sie zeigt neben den

umliegenden Mühlen Rothenbruck und Finstermühle auch die Art der

Bodennutzung in Wald, Wiese und Ackerland.

Reichenschwand, 20.3.2020 Helmut Süß