Hopfen und Karl IV. Altstadtfreunde besuchten das Hopfenmuseum Speikern

Im

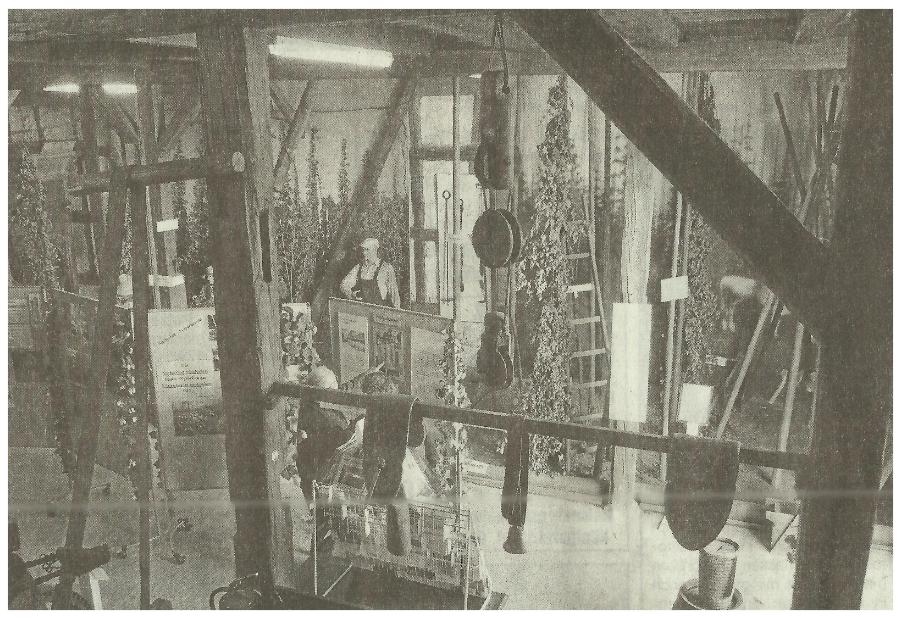

Hopfenrnuseum Speikern erfuhren die Altstadtfreunde allerlei

Wissenswertes über den Anbau im "Hersbrucker Gebirg“ von Museumsleiter

Franz Semlinger (kleines Foto, mit Altstadtfreude-Vorsitzendem Georg

Hutzler).

Fotos: privat

SPEIKERN - Es ist allgemein bekannt, dass Hersbruck seinen Wirtschaftlichen Aufschwung vom 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts im wesentlichen dem Hopfenanbau und -handel zu verdanken hat, das Frankische Hopfenmuseum jedoch in Speikern zu finden ist. Weil es aber immer noch Leute gibt, die es nicht. kennen, haben die Altstadtfreunde Hersbruck am letzten Öffnungstag vor der Winterpause zu einem Besuch dieser Museumsscheune eingeladen. Unter der sehr fachkundigen und kurzweiligen Führung von Franz Semlinger bekamen alle Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die lange und wechselvolle Geschichte des Hopfenanbaus im Hersbrucker Land. Sie erfuhren dass die erste amtliche Urkunde davon aus dem Jahr 1378 stammt. Wahrscheinlich hat er sich aber schon viel früher illegal von Bohmen herauf auf das frankische Gebiet ausgeweitet, denn es war damals bei Todesstrafe verboten, Hopfenfechser über die Grenze zu schmuggeln. Somit zahlt das "Hersbrucker Gebirg“, wie das hiesige Anbaugebiet traditionell bezeichnet wurde, zu den ältesten und damals umfangreichsten Deutschlands. Gerade weil seit den 1960er. Jahren ein unaufhaltsamer Niedergang des Hopfenanbaus in unserer Region zu verzeichnen war und es zurzeit keinen einzigen Hopfenbauern in Hersbruck mehr gibt, sollte diese alte Tradition nicht in Vergessenheit geraten. Umso mehr, als neuerdings die Nachfrage nach der speziellen Hopfensorte, die unter der Bezeichnung "Hersbrucker Gebirg" international bekannt geworden und ein weltweit hochgeschätztes Produkt war, wieder etwas gestiegen und somit ein gewisser Aufschwung auf 118 Hektar Anbaufläche zu verzeichnen ist. Das kleine Museum in Speikern kann sich rühmen, neben zahlreichen schriftlichen Zeugnissen vom Aufstieg und Niedergang der Hopfentradition auch viele Originalgegenstände, wie Hopfenspritzen, Hopfendarren, Hopfensäcke, sowie die älteste Hopfenpflückmaschine der Welt zeigen zu können. Übersichtlich angeordnete Ausstellungstafeln zeigen die verschiedenen Hopfensorten, deren Schädlinge und. die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen aus den vergangenen Jahrhunderten. Riesige Wandbilder von Hopfenfeldern mit davor platzierten lebensgroßen Figuren der dort arbeitenden Bauern zeigen sehr anschaulich, unter welch harten Bedingungen der Hopfen einst geplanzt, geerntet, gelagert, getrocknet und in alle Welt verschickt wurde. Auch wer dachte, schon alles uber den Hopfen zu wissen, erfuhr von Franz Semlinger noch Neues. Zum Beispiel, dass die ubergroßen Unterarrnschoner bei den jungen Hopfenpflückerinnen, die an den Figuren zu sehen sind, verhindern sollten, dass die Haut mit dem in den Hopfenblüten enthaltenen Lupulin in Berührung kommt, das im Verdacht stand, bei den Mädchen zu frühe Geschlechtsreife hervorzurufen. Lupulin ist der Wirkstoff, der die typischen Bitterstoffe enthält und für Haltbarkeit und Schäumvermögen des Bieres sorgt. Weil in diesem Jahr der 700. Geburtstag Karls des IV. gefeiert wird und dieser Kaiser mehr als 50 Mal auf der "Goldenen Straße" zwischen Prag und Nürnberg, die auch durch Neunkirchen führte, unterwegs war, ist dieser berühmten Strecke eine kleine Extra-Ausstellung gewidmet. Sie zeigt die verschiedenen Stationen auf diesem langen Weg, wo die Pferde gewechselt wurden und übernachtet werden konnte. Auf großen Stellwänden werden zudem noch besondere Einzelheiten des damaligen Transportsystems erklärt. Überhaupt, erfuhren die Hersbrucker zu ihren Erstaunen, dürfe man sich die "Goldene Straße“ nicht als einen befestigten oder gar gepflasterten Weg nach Art der Römerstraßen vorstellen. Da, oft bis zu 600 planwagenartige Fuhrwerke täglich unterwegs waren, wurden vorzugsweise bei Regen die Straßen schnell unpassierbar und es mussten irnrner wieder neue Alternativstrecken gefunden werden. Eine Karte zeigt die zahlreichen Ausweichrouten, die wegen des oft desolaten Zustands der Straßen notwendig wurden. Neuere Forschungen von Professor Manske aus Regensburg haben ergeben, dass sich im Laufe der Zeit ein etwa 80 Kilometer breites, parallel verlaufendes Verkehrswegenetz bildete. Auch der Verlauf der sogenannten "Verbotenen Straße" und was es damit auf sich hatte, wird auf einer großen Wandtafel in dieser Sonderausstellung anschaulich gemacht. Neben der großen Ausstellung zu Ehren Karls des IV. im Germanisohen Nationalmuseum in Nürnberg kann sich diese kleine und mit viel Akribie zusammengestellte Schau durchaus sehen lassen. In den oberen Stockwerken der Ausstellungsscheune ist noch ein kleines Heirnatmuseum mit Zeugnissen früherer Alltagskultur sowie eine Sarnmlung von historischem Spielzeug untergebracht. Ein Besuch lohnt also allemal. GERDA MUNZENBERG

|